Kunst nach der Architektur: Intelligenz. Natural. Artificial. als Ausstellung der Zukunft

Die diesjährige Biennale Architettura in Venedig versammelt unter dem Titel „Intelligenz. Natural. Artificial. Collective.“ Disziplinen, Methoden und Denkweisen, die weit über das klassische Feld der Architektur hinausreichen: es geht um das Zusammenspiel natürlicher, künstlicher und kollektiver Intelligenz — um Labor-Formate, um transdisziplinäre Forschung und um die Frage, wie wir mit technischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen neu umgehen. Die Architektur hat dieses Thema bereits sichtbar angenommen; die zentrale Frage für die bildende Kunst lautet: Wann zieht die Kunst nach — und wie?

technischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen neu umgehen. Die Architektur hat dieses Thema bereits sichtbar angenommen; die zentrale Frage für die bildende Kunst lautet: Wann zieht die Kunst nach — und wie?

La Biennale di Venezia

Als jemand, der seit Jahren mit den Schnittstellen von Natur, Technik und algorithmischer Bildfindung arbeitet, empfinde ich diese Verschiebung als notwendige Erweiterung unseres Diskurses. Digitale Verfahren, KI-gestützte Generierung und hybride Herstellungsprozesse sind längst nicht mehr nur technische Werkzeuge — sie sind Resonanzräume, in denen sich Wahrnehmung, Intention und Materialität neu verhandeln lassen. Digitale Kunst kann nicht nur ästhetisch provozieren; sie verändert, wie wir Kunst erleben und mit ihr interagieren: sie lebt, reagiert, transformiert.

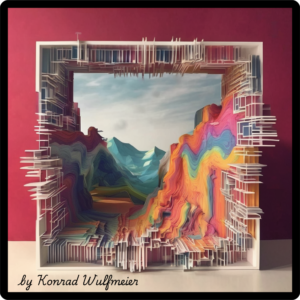

Das ist keine abstrakte These — es ist gelebte Praxis. Meine Arbeiten verbinden traditionelle Techniken (Leinwand, Airbrush, Collage) mit digital generierten Bildschichten und natürlichen Elementen; die Resultate entstehen in einem Dialog, in dem die Maschine nicht ersetzt, sondern ergänzt. Solche Arbeiten wurden bereits in Venedig gezeigt — beim ARTE VENEZIA-Format 2025 wurde die Verbindung von Handwerk, Naturmaterialien und KI ausdrücklich präsentiert; dort wurde sichtbar, wie sich klassische Provenienz, haptische Qualität und algorithmische Bildfindung zu neuen, sinnlichen Feldern koppeln lassen.

Quantum Nature Art

Wenn die Architektur-Biennale heute als Labor für „Living Labs“ und kollaborative Intelligenz fungiert, dann eröffnet das für die bildende Kunst mehrere Möglichkeitsräume: eigenständige Biennalen oder Satellitenausstellungen, kuratorische Residenzen, Kooperationen mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, oder formatübergreifende Schauen in Städten mit starkem Kunst- und Innovationsprofil — von Basel über Mailand und Köln bis Dubai. Solche Formate müssten weniger in klassischen White-Cube-Präsentationen denken als in interaktiven, adaptiven Settings, in denen Werke auf Besucher, Klima- oder Nutzungsdaten reagieren und über die Dauer der Ausstellung „mitwachsen“. (Die Architektur-Biennale selbst hat diesen transdisziplinären Anspruch als einen ihrer Schwerpunkte benannt.)

La Biennale di Venezia

Persönlich glaube ich: Die Zeit solcher Ausstellungen lässt nicht lange auf sich warten. Die Voraussetzungen sind da — technisch, kuratorisch, publikumskulturell. Museen und private Initiativen experimentieren bereits mit AI-Art-Programmen; Festivals für Medienkunst und Kunst-&-Wissenschaft-Hubs suchen aktiv nach Arbeiten, die Brücken bauen zwischen Daten, Ökologie und Sinnlichkeit.

Voraussetzungen sind da — technisch, kuratorisch, publikumskulturell. Museen und private Initiativen experimentieren bereits mit AI-Art-Programmen; Festivals für Medienkunst und Kunst-&-Wissenschaft-Hubs suchen aktiv nach Arbeiten, die Brücken bauen zwischen Daten, Ökologie und Sinnlichkeit.

Was fehlt, ist manchmal der sprachliche Rahmen, der die bildenden Künste ausdrücklich als Partner in diesen Debatten benennt — ein Rahmen, der nicht nur Technik, sondern auch Ethik, Herkunft und ästhetische Erfahrung in den Mittelpunkt stellt.

Wie könnte so eine Ausstellung aussehen? Ein paar konkrete Bausteine:

Living Installations: Großformatige Arbeiten, die in Echtzeit auf Umgebungsdaten, Besucherinteraktion oder bio-Sensorik reagieren und dabei Bildkompositionen und Materialität verändern.

Hybrid-Präsentationen: Physische Unikate zusammen mit generativen Editionen, begleitet von Dokumentationen des Entstehungsprozesses (Provenienz, Materialmix, algorithmische Parameter).

Residency & Research: Kuratorisch begleitete Werkstätten, in denen Künstlerinnen, Entwicklerinnen und Naturwissenschaftler*innen zusammenarbeiten.

Diskursprogramm: Symposium, Performances, Lehrformate — damit die Ausstellung nicht nur anschaut, sondern auch verhandelt, was „Intelligenz“ in künstlerischer Produktion heute bedeutet.

Zum Schluss:

Ich nenne mich Pionier, weil ich diese Brüche bewusst suche — zwischen Malerei und Code, zwischen Hand und Sensor, zwischen Intuition und Datenlogik. Ich bin gespannt, wann die bildende Kunst offiziell ihre großen Formate unter dem Banner Intelligens. Natural. Artificial. Collective versammelt — und noch gespannter, wie vielfältig und widersprüchlich diese Antworten ausfallen werden. Eins ist sicher: Die nächste Welle von Ausstellungen wird keine bloße Adaption der Architekturantwort sein, sondern eigene, künstlerisch radikale Antworten liefern — und ich freue mich, Teil dieses Prozesses zu sein.

Master Code by Konrad Wulfmeier